第22回の酔棋制作駒オークションとして、「探山黒檀拭き漆仕上げ書き駒」(第427作)を、出品することにいたしました。今回のオークションのために、新たに作った駒です。詳細(写真など)は、下記に掲載してあります。

オークションの開催日程は、2018年9月21日(金曜日)21時から開始して10月13日(土曜日)21時が締め切りです。それまでにじっくりとご覧いただき、気に入っていただけた方は奮ってオークションに参加してください。

今回出品の「探山」の駒木地は、「黒檀」です。黒檀は黄楊と違って多孔質ですので、それ埋めるためにサビ漆を使い、その後拭き漆を施しています。「黒檀」の駒木地に合わせるために、白色漆を使いました。これまでも、このような方法で何作か作ったことがあります。

このくらいの駒木地で書き駒を制作する場合は、15万円くらいとなります。今回新たに作って出品するのですが、以下のようにオークションスタート価格は抑えて設定してあります。

今回のオークションスタート価格は5万円としました。なお、最低単位は、従来と同じく「1000円」とさせていただきます。

なお、別項「BOOK」で紹介している拙著『将棋駒の世界』(▼別項参照)に、ため書き(「使われてこそ名駒」「棋は鼎談なり」「駒の後ろに作者が見える」のどれか)を入れて、落札者には差し上げます。

実際にオークションに参加する場合は、下記の「オークションのヘルプ」を十分にお読みになって、「入札する!」からお入りください。

落札者が決定する10月13日(土曜日)がすみしだい、私(酔棋)とその方とで、その後の詳細(下記の「落札なさった方に」をお読みください)をメールや電話で決めることになります。その節はよろしくお願いいたします。

落札者は羽山武弘さん 結果は、上記のように確定いたしました。 |

第22回オークション駒の紹介!

|

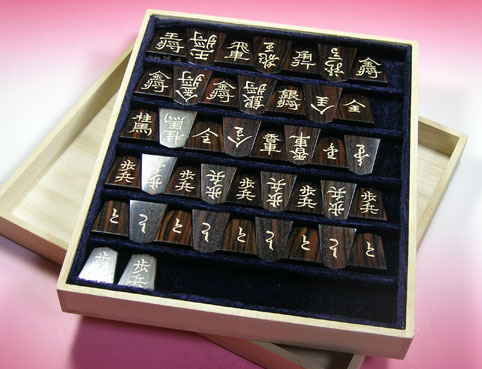

探山黒檀拭き漆仕上げ書き駒 第427作・酔棋作 |

|

|

| 拭き漆した「黒檀」の駒木地。 | 完成した定番の扇三段の形。 |

今回のオークション出品作は、「探山」です。この『駒の詩』には掲載していませんが、駒を作りはじめた初期のころ、2組作ったことがあります。それ以来ですから、まさに実に久しぶりです。

「探山」の書の由来について、以下に少しだけふれておきます。

「表が隷書・裏が草書」の少し変わった駒字です。江戸期の絵師・狩野派鶴沢家の祖・鶴沢探山(1655〜1729年)がこの書の主とされています。作品として「鉄拐・山水図」があります。「豊島龍山(▼別項参照)」の残した字母と実物を参考に、新たに字母紙を自ら作り直して使いました。

「黒檀」の駒木地は上にも書きましたように、緻密質の黄楊と異なり多孔質(穴が開いている)ですので、それを埋めるためにサビ漆を使い、さらに拭き漆を施します。同じように作った駒は、「制作駒ライブラリー」に掲載している「錦旗黒檀拭き漆仕上げ(第217作)」(▼参照)、「英朋書紫檀拭き漆仕上げ書き駒(第397作)」(▼参照)、「三田玉枝アマラ黒檀拭き漆仕上げ書き駒(第408作)」(▼参照)などがあります。

このオークションも今回で22回目となりますが、すべて違う書体を作ってきました。

また、同時期に開催中の「第15回駒プレゼント抽選」(▼別項参照)もあわせてご覧ください。

ここで掲載しているよりもさらに大きな写真が見たい方は、「フォトライブラリー」(▼別項参照)へ行って「▼オークション出品・プレゼント抽選・将棋大会」(下のほう)で、作品番号(No.427)をお探しください。

|

平箱に入れて送付します。余り歩は2枚です。その他、同封するものとしては、制作駒カード、プリント写真数枚、駒写真を収めたCD。それに、ため書きを入れた『将棋駒の世界』1冊です。 |

以上のような駒ですが、よかったらオークションに参加してみてください。この駒について何か他に尋ねたいことがあれば、じかにメールをいただくか、掲示板に書き込みしていただければできるだけお答えいたします。

「入札の醍醐味を味わうのもよし」

「締切日直前までじっくりと検討するのもよし」

この駒は、酔棋独特の完成時に行う「魂入れ」(一局将棋を並べる)はまだしていませんので、落札なさった方が盤に並べて将棋を教えてあげてください。

落札なさった方とは、決定後にメールや電話でのやり取りで、送付方法や落札額のお支払い方法など、詳細を決めたいと考えています。また、ご希望があれば、私の制作駒をお渡しするときに通常差し上げている下記の駒カードや、落札駒の写真入りCD、写真(数点)をご一緒に送付いたします。上記のとおり『将棋駒の世界』も進呈いたします。

駒を引き渡し後も引き続き、この駒を「第22回オークション駒紹介」に掲載させていただくことを、落札者にお願いいたします。その節は(○○所蔵)をできれば本名で、それが難しければ(ニックネームか落札者所蔵)でもかまいません。これらのことを考慮していただければありがたいです。

駒カード(実物は名刺サイズ)